いつどこに行ったかがよみがえります

始まりは私が30歳のころです。当時は「国際ボランティア貯金」というものがあって、利息の20%の税金のほかに20%を郵政省が定めた方法でボランティア団体に寄付するというものでした。旅行中の城崎郵便局近くの文房具屋さんで三文判を購入し、口座を作り、始めました。

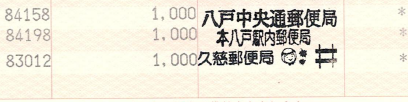

旅行貯金の口座であることがわかると郵便局では「主務者印」という「○○郵便局長印」と余白に局名印を押印してくれました。お願いしないと押印してもらえない場合もあったりと、それほどメジャーな趣味ではなかったのですが、現在では通帳を出すと特にお願いしなくても押印してくれます。もっとも主務者印は廃止され、現在は局名印のみになってしまいました。

上の画像は、先日八戸から久慈に出かけましたので、久しぶりに通帳を持参し押印してもらいました。1,000は金額で、その左の数字は県番号+郵便局の連番ではないかと思います。八戸は青森県、久慈は岩手県なので最初の二けたが「84」と「83」でずれています。

初めてから30年が経ちました。その間所管が郵政省から統合されて総務省に代わり、郵政民営化でゆうちょ銀行に変わりました。

旅行に出かけると駅前にあるのはJAバンクか郵便局です。離島では郵便局しか見かけません。民営化で全国に同様のサービスは無理があるようにも思います。

最近でも地味に継続して総貯金局数は800局ぐらいになりましたが、日本全国で三万を超えるといわれている数のうちでわずかでしかありません。日本の広さを感じます。